Introduction

Depuis le mythe de Frankestein, l’Homme cherche à transcender sa nature humaine.Une version plus moderne de ce fantasme d’hybridation pour surpasser ses capacités est le Cyborg.

Le cyborg est un être autonome, mixte d’un humain et de mécanique. Dans l’imaginaire collectif, il est un personnage de science-fiction ayant une apparence mi-humaine, mi-robot.

Néanmoins, dans la réalité, le Cyborg représente chacun de nous. La frontière entre la technologie et l’humain devient de plus en plus fine et nous sommes tous, plus ou moins poussés à nous surpasser grâce à la technologie. En effet, la figure du Cyborg enlève l’essentialisme de l’humain: il est à la frontière entre l’humain et l’objet, mais aussi entre la nature et la culture, il est même au-delà des identités fixes du corps humain, comme le sexe.

Les femmes et les hommes armés du mythe du cyborg devraient enfin parvenir à se « dénaturer », faisant voler en éclat les dualismes nature/culture, esprit/corps, soi/autre, mâle/femelle, vrai/faux, etc. Cependant, au sein de l’espace numérique et technologique les femmes n’ont pas toujours eu l’espace pour se séparer de leurs stéréotypes.

Dans une première partie nous verrons la représentation de la femme dans le millieu professionnel et culturelle puis comment la femme se réaproprie l’espace numérique et se créer une nouvelle identité.

Partie I : La représentation

1 - Professionnelle

a - L’histoire des femmes dans la technologie

La femme a souvent été mise en arrière plan, comme incompatible ou effacée du domaine professionnel, et depuis toujours, de fortes inégalités marquent leur représentation professionnelle. Particulièrement dans le domaine technologique et informatique.

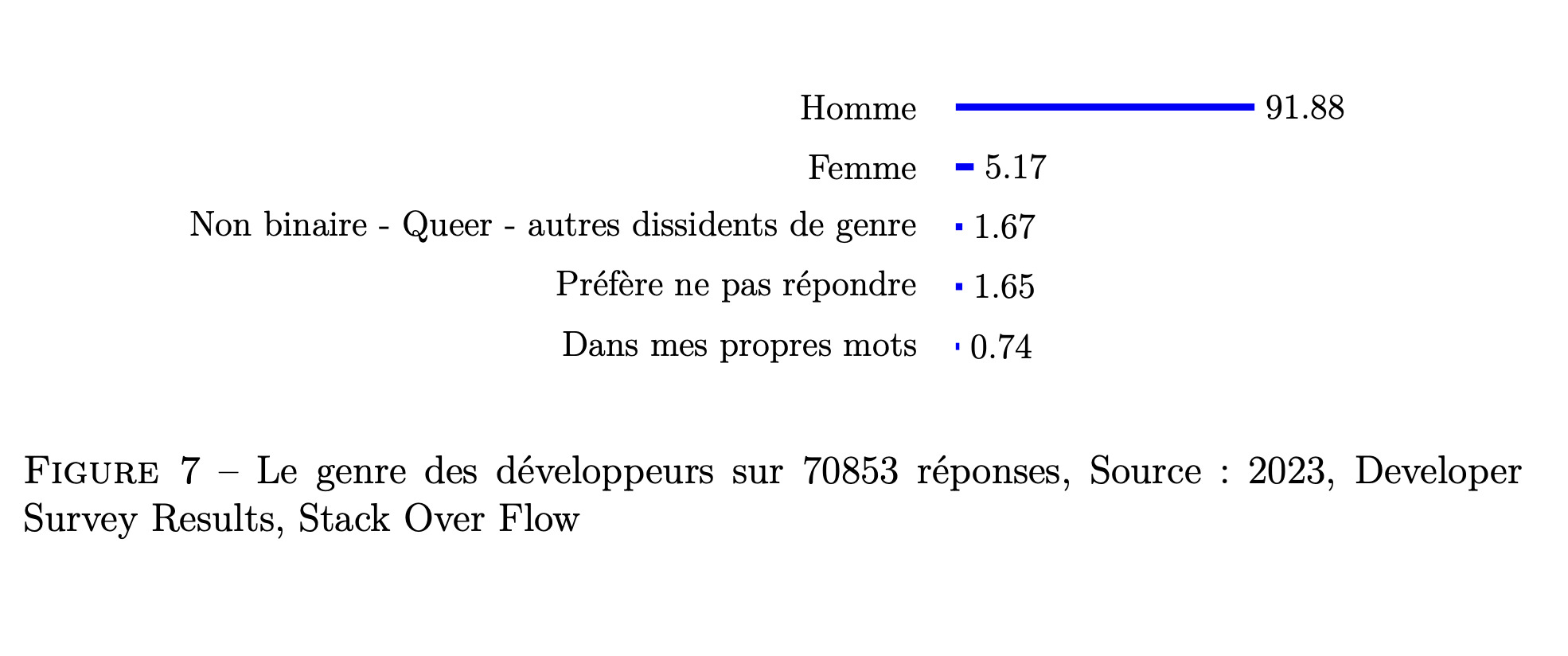

En effet, nous comptons 91,88 % d’hommes dans le secteur des développeurs contre 5,17% de femmes selon une étude de Stack Over Flow nommée Developer Survey en 2023 par exemple. Néanmoins, l’hitsoire nous démontre que les femmes ont toujours participé professionnellement dans le secteur de la technologie.

Tout d’abord, au 18ème siècle, Nicole-Reine Lepaute aussi nommée la savante calculatrice s’illustre aux côtés de l’astronome Jérôme Lalande pour effectuer des calculs astronomiques afin de prédire les perturbations de l’orbite de la comète de Halley.

Un peu plus tard en 1801, le premier système mécanique programmable avec cartes perforées est inventé pour la machine à tisser et la première main d’œuvre à l’utiliser sont les femmes qui tissent. Plus tard, ce système programmable sera détourné pour les premières machines programmées informatique.

Ensuite, en 1840, le Pianotype de Young et Delcambre apparaît. Cet appareil est une machine conçue pour composer du texte, qui était attribué aux femmes dactylographes.

En 1843, Ada Lovelace marque l’histoire de la programmation et publie une traduction de l’article de l’ingénieur italien Luigi Manebrea consacré à la machine analytique de Charles Babbage. Cette machine permet de manipuler des nombres mais aussi des lettres et des symboles.

En 1850, le secteur de la technologie de la communication s’ouvre aux femmes dans le métier de télégraphistes, un milieu jusqu’à présent seulement dédié aux hommes.

En 1873, le Typewriter permet au métier de secrétaire d’être accessible aux femmes également.

Puis,en 1875 l’observatoire d’Harvard recrute des femmes afin de poser des calculs à la main. Edward Charles Pickering, professeur d’Harvard, recrute systématiquement des femmes pour traiter les données astronomiques et analyser les plaques photographiques. Parmi elles, Williamina Fleming, Annie Jump Cannon, Antonia Maury, Henrietta Swan Leavitt et Cecilia Payne-Gaposchkin marquent leur époque.

Pendant la Première Guerre mondiale, un nombre considérable de calculateurs humains était requis pour produire les tables nécessaires à la navigation des navires, à la prédiction des trajectoires balistiques et à d’autres applications militaires ou d’artillerie nécessaires aux opérations militaires. Ce poste était donc dédié aux femmes pendant que les hommes étaient sur le front.

Au seuil du XXe siècle, l’administration et les grandes entreprises adoptent rapidement le traitement mécanographique des données dans divers domaines. Les femmes se retrouvent alors massivement embauchées dans l’industrie des cartes perforées, occupant un rôle prépondérant. Principalement affectées à la saisie des données, utilisant un clavier pour perforer les informations sur des cartes dédiées, elles se font appeler les "keypunch girls".

Durant la seconde guerre mondiale, la présence de femmes appelées “computers” s’accroît, en particulier dans le domaine de la recherche aéronautique et spatiale. Ces femmes étaient chargées d’effectuer les calculs nécessaires aux essais de vol et au programme spatial naissant au sein du centre de recherche de Langley, l’un des principaux établissements de la NACA (précurseur de la NASA).

Enfin,en 1945, Six femmes parmi les meilleures “human computers” de l’armée sont recrutées pour exploiter l’Eniac, le premier ordinateur entièrement électronique et programmable construit à l’université de Pennsylvanie. Connues sous le nom d’“Eniac Girls”, Kathleen McNulty, Frances Bilas, Betty Jean Jennings,Elizabeth Snyder Holberton, Ruth Lichterman et Marlyn Wescoff, sont aujourd’hui reconnues comme les pionnières du domaine de la programmation.

b - La dévalorisation et l’inégalité dans le milieu professionnel

Par ailleurs, même si les femmes ont vivement participé dans le milieu professionnel, elles sont cependant victime d’une grande dévalorisation de leur travail. En effet, nous pouvons remarquer tout d’abord que la femme est cantonée à son rôle d’accessoire ou d’outil qui aide l’homme. Les appellations comme “ computer girls”, “savante calculatrice”, “computrice”, “ordinatrice”,ou encore “Harem de Pickering” pour l’ENIAC et le rôle de main d’oeuvre plus que de chef d’orchestre des femmes traduit le rôle déshumanisant et de machine qu’elles occupent dans la chaîne de productions du travail. Cette dévalorisation s’explique par le patriarcat ambiant et la peur du potentiel féminin dans la sphère professionnelle. Néanmoins, les causes restent intersectionnelles notamment en lien avec l’ethnie, le genre, l’accès à l’éducation, l’orientation sexuelle et la classe sociale.

Tout d’abord les stéréotypes de genre et d’ethnie influencent souvent les perceptions et les opportunités sur le marché du travail. Par exemple, les femmes noires, latinas ou issues d’autres minorités sont sous-représentées dans les postes à responsabilités. Une étude de McKinsey & Company a révélé que les femmes noires ne représentent que seulement 1,4% des cadres supérieurs dans les entreprises du S&P 500.

On observe également que les femmes sont moins présentes dans le domaine technologique et informatique.

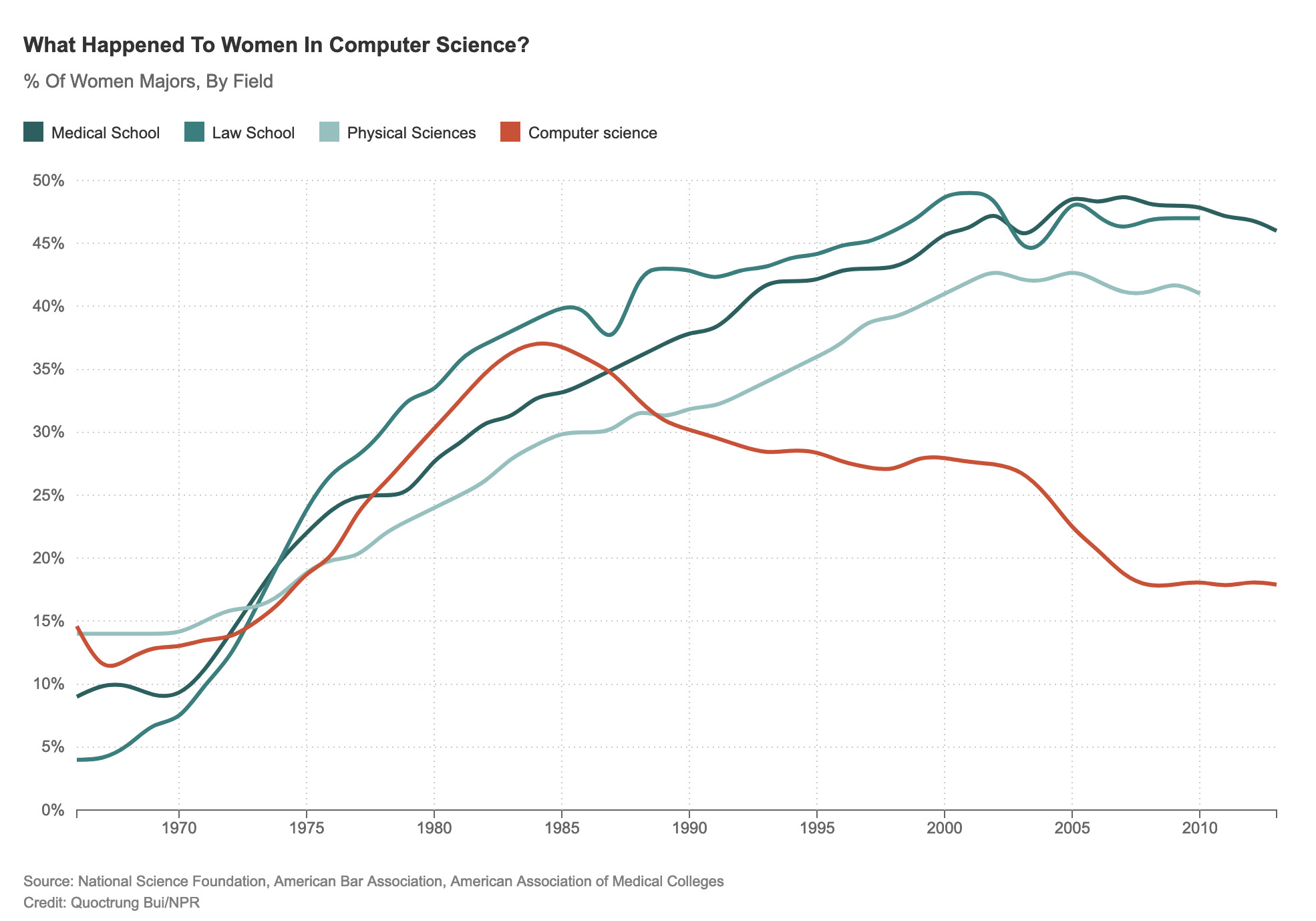

Dans certains secteurs, les femmes sont souvent dévalorisées. Tant en termes de reconnaissance, que de salaire. Souvent moins susceptibles d’occuper des postes à responsabilité, les femmes subissent également des préjugés liés à leurs compétences et à leur capacité à diriger. Par exemple, les femmes ne représentent que 25% de la main d’œuvre dans les entreprises technologiques, et celles qui réussissent à gravir les échelons se heurtent souvent à des environnement hostiles ou non-inclusifs. Les femmes ne représentaient également que 35% des ingénieurs en informatique en 2002, puis ce chiffre est tombé à 20% plus tard selon une étude de la “Proportion de femme dans les métiers de l’informatique” de National Science Foundation, American Bar Association et American of Medical College.

De plus, la première saison de “Silicon Valley” a présenté un ensemble de 9 personnes principaux dont 8 étaient des hommes et une seule était une femme. Cette répartition des genres a immédiatement mis en évidence un problème persistant dans l’industrie technologie réelle : le déséquilibre entre les genres.

Enfin, les développeurs travaillant en tant qu’administrateurs système ou spécialistes DevOps présentent un écart encore plus significatif étant de 25 à 30 fois plus nombreux en tant qu’homme qu’en tant femme. Cela met en lumière une marginalisation systémique des femmes racisées qui doivent lutter d’une part contre le sexisme mais aussi contre le racisme. Néanmoins, même si les femmes sont minoritaires, elles restent cependant, plus performantes dans leur domaine comparé à certains hommes.

D’autre part, les femmes issues de minorités ethniques sont souvent confrontées à des obstacles sociaux parmi lesquels nous retrouvons le manque de réseaux professionnels et de mentor. Nous remarquons qu’une femme noire dans le secteur de la finance peut se hurter à des mentors qui ne comprennent pas ses expériences uniques et par conséquent ne peuvent pas l’aider à trouver ses repères dans un environnement dominé en majorité par des hommes blancs. Selon un rapport de la Commission européen, les femmes dans la technologie subissent souvent des micro-agressions et ont affaire à un manque de mentorat. L’identité communautaire et sociale peut donc être un facteur difficile pour s’adapter à des milieux dominés par un groupe social différent.

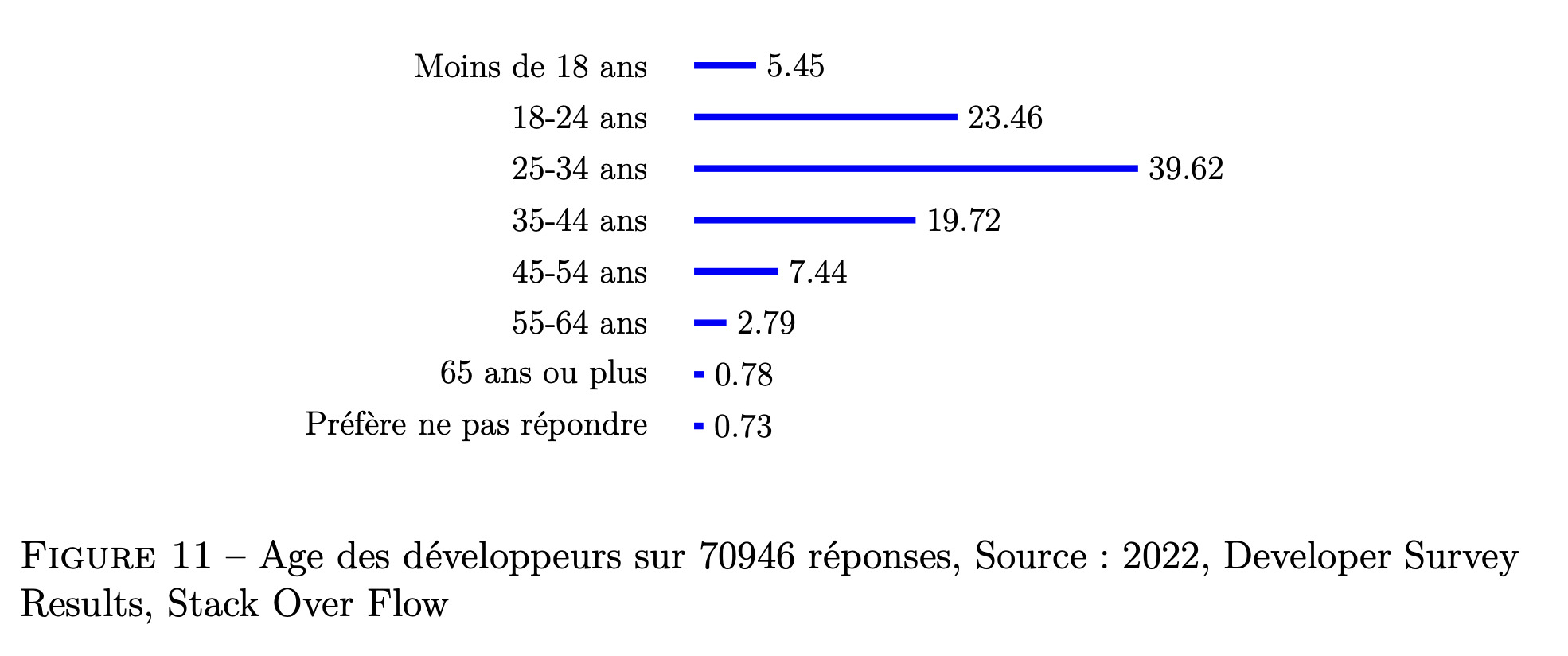

Les femmes peuvent également être confrontées à de l’âgisme. En effet, les domaines de l’informatique sont plus accessible à une population jeune, selon un sondage sur 70 946 réponses en 2022 par Developer Survey Results de Stack Over Flow nous comptons que 40% des développeurs professionnels ont entre 25 et 34 ans et que plus de la moitié des répondant apprenant à coder ont entre 18 et 24 ans. C’est donc un secteur plus ouvert aux jeunes générations.

Le milieu de l’informatique est sous-représenté également par les personnes et femmes transgenres dû à la minorité d’espace de représentation et la difficulté à quantifier le pourcentage que représente ce groupe social.

2 - Culturelle

a - La sexualisation des femmes

La sexualisation des femmes à longtemps été perpétuée par les médias, la culture populaire et sur internet les présentant comme des objets de désir plutôt que des individus dotés de compétences et de talents. Cela est particulièrement flagrant dans les publicités, les films et les jeux vidéo.

Tout d’abord au sein des jeux vidéos notamment en 1993, une pratique s’appelant le “Gender Swapping” était courante dans les jeux Multi-User Dungeon. Cette pratique visait à ce que les joueurs masculins se connectent en tant que personnages féminins et se comportent de manière suggestive, en encourageant les avances sexuelles. C’était les prémices du personnage féminin sexualisé. Entre autres, des personnages féminins comme Lara Croft apparaissent. Des personnages souvent hypersexualisés, avec des tenues révélatrices et des proportions irréalistes. Adaptant des tenues érotisées plutôt qu’adapter à la fonction du personnage. Ces représentations ont contribué à la perception des femmes valorisées seulement pour leur apparence plutôt que par leurs compétences.

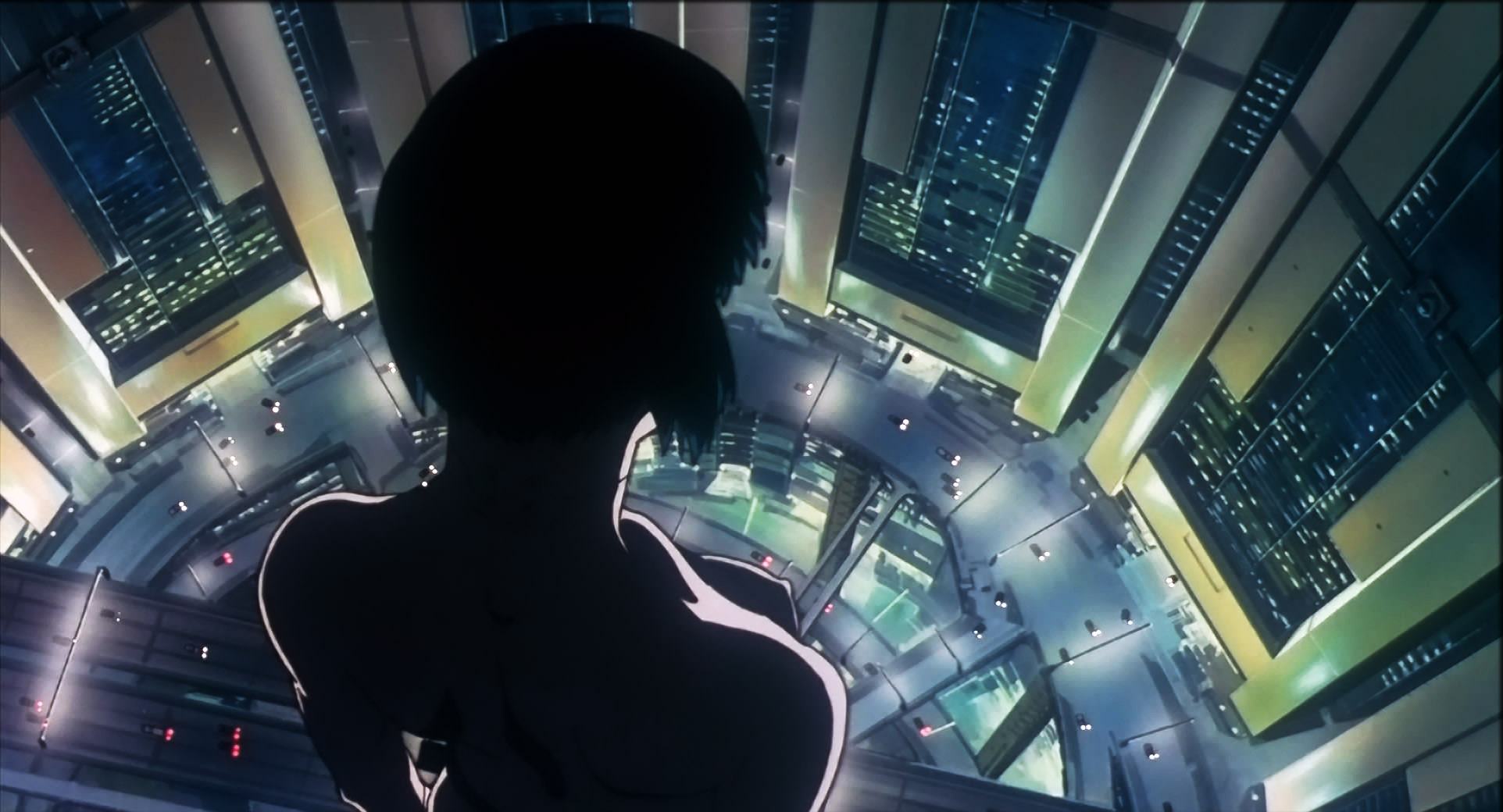

Ensuite, dans les films la relation entre technologie et femme aussi semble dissonante. On remarque la volonté de représenter des femmes qui touche à la technologie comme “Barbie : I Can Be a Computer Engineer”. Cependant, la femme reste dépendante de quelqu’un pour maitriser cette technologie. En effet, Barbie demande l’aide de Steven et Brian “pour en faire un vrai jeu” malgré son statut d’ingénieur informatique. Une seconde représentation de la femme est à travers le cyborg comme dans le film Ghost in Shell de Mamoru Oshii ou une héroïne cyborg est engagée dans la lutte contre le crime informatique. Néanmoins l’apparence de l’héroïne suggère la contemplation et elle devient objet d’émerveillement. Cette impression est suggérée par le regard masculin et la nudité du personnage. Nous comprenons donc que le regard féminin n’est pas privilégié au sein des représentations.

Enfin, dans les publicités, le public cible de la technologie est également masculin. L’exemple le plus flagrant est celui de la Gameboy, littéralement “console pour garçon”, qui exclut totalement le public féminin dans son appellation mais aussi au sein même de ses pubs, reprenant le cliché du geek aimant plus sa console que les femme et celui de la fille se concentrant uniquement sur son copain. Un autre exemple publicitaire est celui d’Apple plaçant la femme au second plan, au coté de l’homme n’utilisant pas l’appareil ou se désinteressant completement de la technologie préferant se divertir. Ainsi la femme est mise à l’écart de la technologie et cela conduit à une marginalisation et à une représentation stéréotypée de ces dernières.

Partie II : La réappropriation

1 - La naissance des mouvements féministes

Le féminisme est un mouvement qui lutte pour l’égalité des sexes et s’est développé en plusieurs vagues.

La première vague est axée sur les droits légaux et politiques comme le droit de vote. Par exemple, au début du 20ème siècle, le mouvement des suffragettes à été crucial pour obtenir le droit de vote pour les femmes dans de nombreux pays. En France, les femmes ont obtenu le droit de vote en 1944 grâce aux efforts des militantes féministes.

La deuxième vague concerne les droits sociaux et économiques ainsi que la libération sexuelle. Ainsi, le mouvement de libération des femmes des années 1960 et 1970 à conduit à des avancées significatives en matière de droits reproductifs et d’égalité salariale. Ce mouvement à conduit à la légalisation de l’avortement aux Etats-Unis avec l’arrêt Roe v. Wade en 1973.

La troisième vague s’est focalisée sur la diversité et l’inclusion, et ont permis une reconnaissance des expériences des femmes en fonction de leur ethenie, classe sociale et orientation sexuelle. Notamment, dans les années 1990, le mouvement Riot Grrrl à mis en avant les voix des femmes de couleur et des femmes LGBTQ+ mais il à également utilisé la musique punk dans le but d’exprimer des idées féministes et de créer des espaces sûrs pour les femmes.

La quatrième vague est portée par les technologies numériques. Elle combat le harcèlement en ligne et promouvoit l’égalité des sexes sur Internet. Comme le mouvement #MeToo, qui à connu un impact mondial et qui à utilisé les réseaux sociaux pour dénoncer le harcèlement et les agressions sexuelles. De nombreuses femmes de différents pays ont partagé leurs expériences et ont appelé à des changements systémiques.

Pour exploiter le potentiel des technologies et réinventer la place des femmes dans la société, des courants se sont développés comme le cyberféminisme et le xénoféminisme. Le cyberféminisme est un mouvement né dans les années 1990, axé sur l’utilisation d’Internet et des technologies pour l’émancipation des femmes. Il met en lumière comment ces outils peuvent remettre en cause les structures patriarcales. Par exemple, le collectif VNS Matrix a joué un rôle clé dans la diffusion du cyberféminisme à travers des manifestes et des œuvres artistiques. Leurs œuvres, comme le “Cyberfeminist Manifesto for the 21st Century”, ont utilisé un langage provocateur et des images pour défier les normes de genre et promouvoir l’égalité.

Le xénoféministe est lui, cependant, un mouvement plus récent qui prône l’utilisation des technologies et de la science pour abolir les distinctions de genre et contester l’idée de “nature”. Il propose de réorganiser le monde grâce à la technoscience pour réaliser la justice entre les genres. Par exemple, le Manifeste xénoféministe publié en 2015 propose une vision radicale de l’égalité des genres à travers l’utilisation de la technologie. Ce manifeste appelle à l’utilisation de la biotechnologie pour transcender les limites biologiques et créer une société plus équitable.

Plusieurs collectifs féministes ont vu le jour dans le domaine de la technologie, à l’instar de KDE Women ou LinuxChix, Debian Women ou Gnome Women. Ces initiatives cherchent à accroître la visibilité des femmes dans le développement de logiciels libres, tout en créant des espaces sûrs pour encourager leur participation. KDE Women organise des événements et des ateliers pour former et soutenir les femmes dans le développement de logiciels. Debian Women a également lancé des programmes de mentorat pour aider les nouvelles arrivantes à s’intégrer dans la communauté du logiciel libre.

Les plateformes comme Wikipédia restent marquées par une sous-représentation des femmes, tant en termes de biographies que de contributeurs. Des projets comme “WikiChix” ou “Women in Red” visent à corriger ces déséquilibres en encourageant la création et l’édition de pages dédiées aux femmes. Par exemple, le projet “Women in Red” a pour objectif de réduire le nombre de biographies de femmes manquantes sur Wikipédia en incitant les contributeurs à créer des articles sur des femmes notables. Ce projet a déjà permis de créer des milliers de nouvelles biographies de femmes, contribuant ainsi à une représentation plus équilibrée sur la plateforme.

Conclusion

La réappropriation des espaces numériques et la réinvention de la représentation des femmes sont des luttes en cours. Grâce aux mouvements féministes contemporains comme le cyberféminisme et le xénoféminisme, les femmes réaffirment leur place dans le domaine technologique et culturel, tout en contestant les systèmes patriarcaux. Ces initiatives, inspirées par des penseurs comme Donna Haraway, ouvrent la voie à un avenir plus équitable et inclusif, où la technologie sert l’humanité dans son ensemble.

Les efforts pour augmenter la représentation des femmes dans les domaines STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) montrent des signes prometteurs, avec des programmes éducatifs et des bourses spécifiquement destinés aux femmes. De plus, les mouvements féministes continuent de lutter contre la sexualisation et la dévalorisation des femmes dans les médias et la culture populaire, en promouvant des représentations plus diversifiées et respectueuses.

En fin de compte, la réappropriation des technologies et la remise en question des structures de pouvoir traditionnelles offrent des possibilités d’émancipation et de transformation sociale. En suivant la figure du Cyborg de Haraway et en s’inspirant des mouvements féministes contemporains, nous pouvons travailler afin de créer un espace numérique plus inclusif et moins inégalitaire.